日商簿記検定の受験資格/申込み方法/試験日/受験料、試験情報を総まとめ

本記事では、日商簿記検定の受験資格・申し込み方法・試験日・受験料・合格基準などの試験を受けるにあたっての基本的な情報をまとめています。

日商簿記は、商工会議所が窓口となって開催される試験ですので、申し込み日程・方法に関しては商工会議所次第という点が一般的な資格試験と異なる点と言えるでしょう。

本記事で大まかな流れを把握した後は、受験予定の商工会議所のホームページ等で情報をチェックする事をお忘れなく。

この記事の目次

日商簿記検定に受験資格(受験条件)はあるの?

日商簿記検定試験に受験資格はなく、いきなり2級や1級から受験したり、1級と2級、2級と3級の併願受験も可能となっています。学歴・年齢・性別・国籍による制限もありませんから、資格試験としてはかなり門戸の広いものとなっています。

また、日商簿記1級に合格すると上位のステップである、税理士試験の受験資格を得る事が出来ます。税理士の受験資格を満たすには、以下の表の学識、資格、職歴、認定のいずれか1つに該当する必要があります。

| 受験資格 | 詳細 |

| 学識 | 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 |

| 大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 | |

| 専修学校の専門課程(1.修業年限が2年以上かつ 2.課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 | |

| 司法試験に合格した者 | |

| 旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者 | |

| 公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る。) | |

| 公認会計士試験短答式試験全科目免除者 | |

| 資格 | 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者 |

| 公益社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る。) | |

| 会計士補 | |

| 会計士補となる資格を有する者 | |

| 職歴 |

下記の事務又は業務に通算2年以上従事した者

|

| 認定 | 国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者 |

簿記は「資格」の「日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者」にカテゴライズされています。クリアしやすい受験条件としては、学歴が挙げられますがそれ以外は一定の職務経験が必要であったり、業界人でもなければ中々ハードルが高いものとなっていますね。

簿記1級に合格するレベルであれば、税理士資格の必須科目である「簿記論・財務諸表論」の範囲の多くをカバーする事が出来るため、税理士資格への登竜門として簿記を受験する方も多くなっています。

日商簿記検定の申し込み方法

一般的なイメージとして「◯◯資格試験」と言えば、開催団体が一元化されており受付や申込み方法は単一というイメージかと思いますが、簿記の場合は商工会議所単位で申込受付日時、申込受付方法が異なっていますので注意して下さい。

- 申込受付日時、申込受付方法は、商工会議所毎によって異なる。

- 試験日の約2か月前になったら、受験希望地の商工会議所まで問い合わせ。

- 上記のルールは、簿記1・2・3級で共通です。

日商簿記検定の試験地の調べ方

以下の商工会議所ホームページから都道府県を選択する事で、お近くの商工会議所を検索可能です。

例として東京都の場合を記載しておきます。商工会議所は全国に点在していますが、全ての場所で「簿記」検定試験を開催しているわけではありませんので、注意して下さい。

| 商工会議所 | 簿記 | 珠算 |

| 東京商工会議所 | ○ | |

| 八王子商工会議所 | ○ | ○ |

| 武蔵野商工会議所 | ○ | ○ |

| 青梅商工会議所 | ○ | ○ |

| 立川商工会議所 | ○ | |

| むさし府中商工会議所 | ○ | ○ |

| 町田商工会議所 | ○ | ○ |

| 多摩商工会議所 | ○ |

日商簿記検定の申し込み方法

具体的な申込み方法は、試験を受験する商工会議所のホームページを確認しましょう。各商工会議所でホームページのデザインが全く異なっており、無骨な所からものすごくカラフルなところまで多種多様です。

参考までに大都市の商工会議所のリンクを掲載しておきます。この中ですと、東京商工会議所のホームページが一番近代的で凝った作りになっていますね。下記4つの商工会議所を比較しただけでも申し込み方法や手数料が異なっているのがわかります。

![]() 簿記検定|東京商工会議所

簿記検定|東京商工会議所

![]() 簿記検定|大阪商工会議所

簿記検定|大阪商工会議所

![]() 簿記検定|名古屋商工会議所

簿記検定|名古屋商工会議所

![]() 簿記検定|福岡商工会議所

簿記検定|福岡商工会議所

| 商工会議所 | 申し込みの手段 |

| 東京商工会議所 |

|

| 大阪商工会議所 |

|

| 名古屋商工会議所 |

|

| 福岡商工会議所 |

|

| ■補足 | |

| 申込方法や期間は商工会議所ごとに違いますので、必ず受験される商工会議所のホームページをチェックするようにしましょう。 | |

申し込みは少し前までは「電話・郵送・窓口」など様々な手段があったんですが、最近はほとんどの商工会議所でインターネット申込が主流となってしまいましたね。3級・2級のネット試験が始ってからガラッと様変わりした印象です。

まあ、物理的に書類等を郵送する手段よりもシステムを利用する方が手っ取り早いですし、万が一の輸送事故回避にもなりますので、インターネットとクレジットカードでパパっと手続きを済ませてしまいましょう。

インターネット申し込みの場合は、メールが届きますので申し込みが完了した旨すぐに把握出来ますから「ちゃんと申し込みできてるかなあ・・・」とヤキモキせずに済むので、精神衛生上良いという理由もあります(その分試験勉強に専念できます)。

申し込みに際しては等級ごとの受験料の他に手数料が掛かります。商工会議所によって異なりますが、おおよそ500円~位が相場となっています。

ネット試験の申込方法について

「ネット試験の申込はインターネットで出来ます!」というのでは少々乱暴な気がしますので、補足しておこうと思います。とは言えユーザー登録して申し込みするだけなんで、そんなに悩むような事はないと思います。

1.マイアカウントを作る

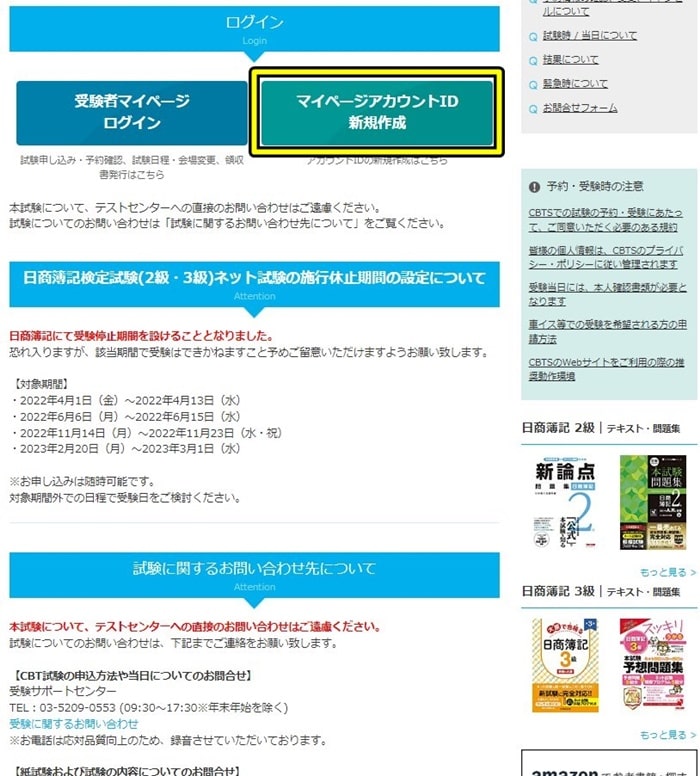

下記申し込み専用ページへ移動しましょう。

|

|

「マイページアカウントID新規作成」をクリックします。

|

|

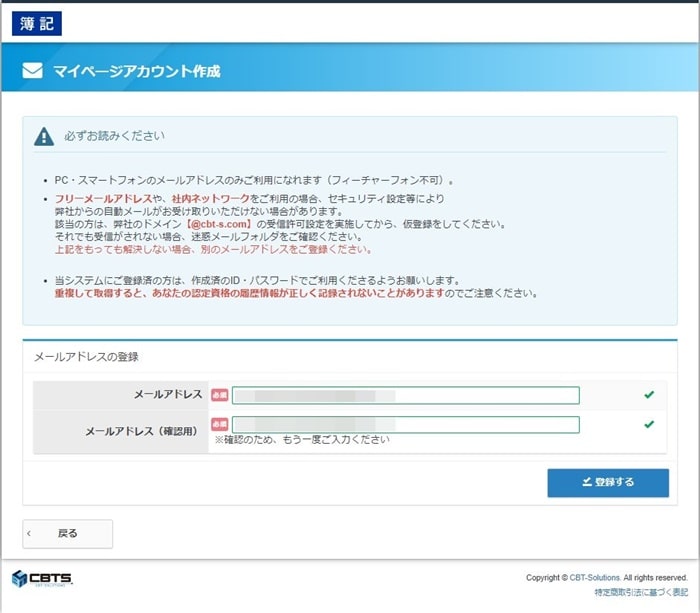

「メールアドレス」を入力して「登録する」をクリックしましょう。

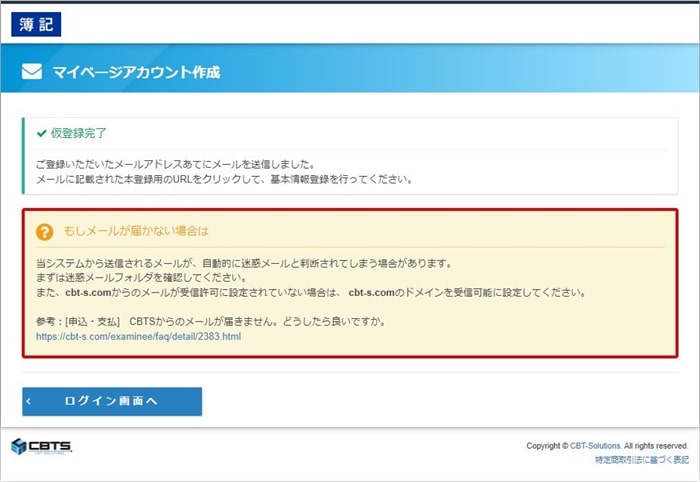

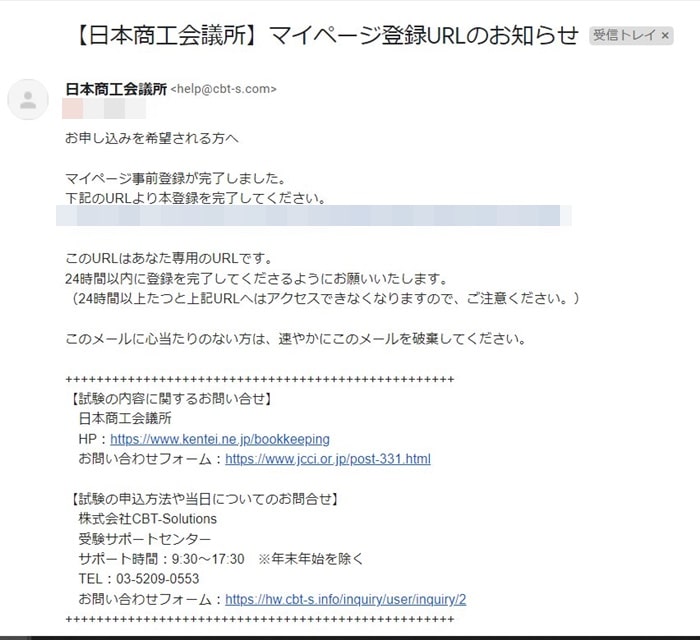

2.本登録用のURLがメールで届く

|

|

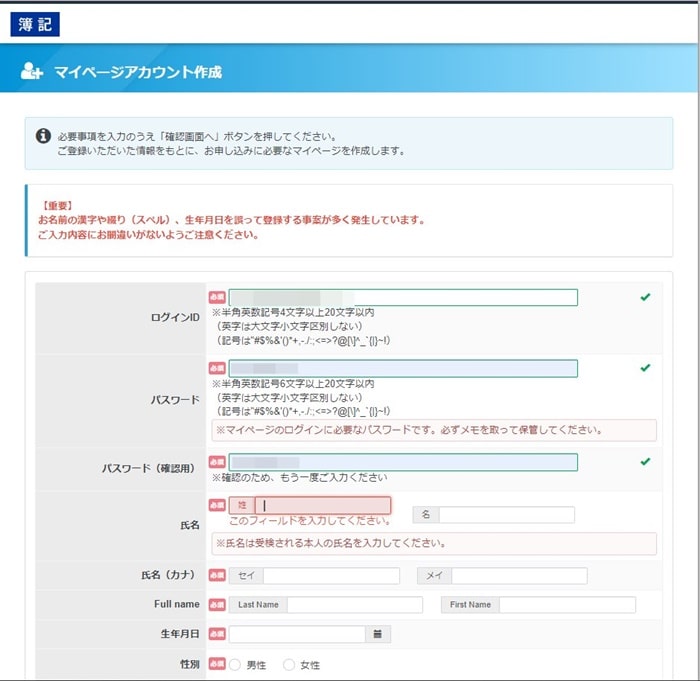

先ほど登録したメールアドレス宛に本登録用のURLが届いてるので、URLをクリックしたページにてログインIDや名前などの情報を入力して登録を行います。マイページアカウントを作成すると「マイページ登録完了のお知らせ」メールが届いているはずです。

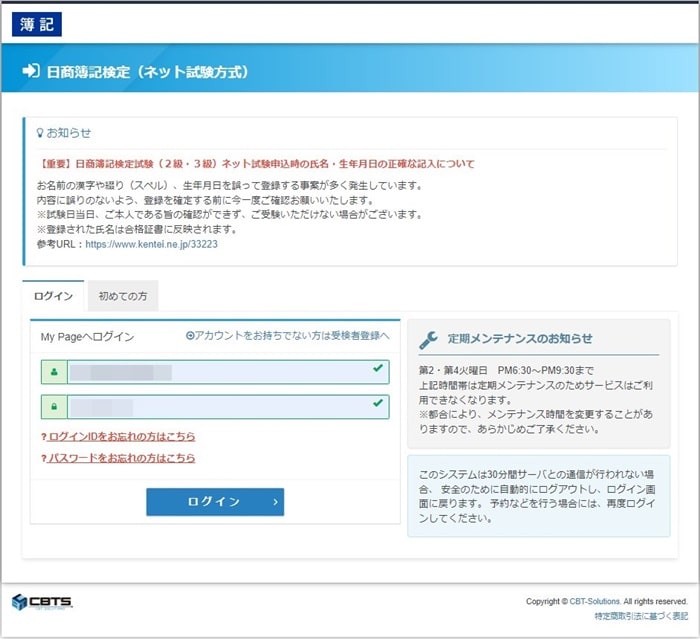

3.ログインする

|

|

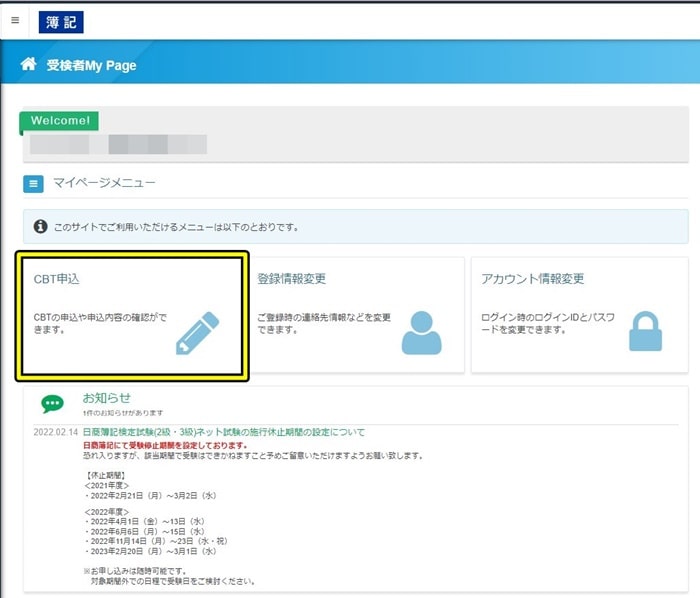

登録したIDとパスワードを入力してマイページにログインします。ネット試験の申し込みは「CBT申込」をクリックして手続きを行います。

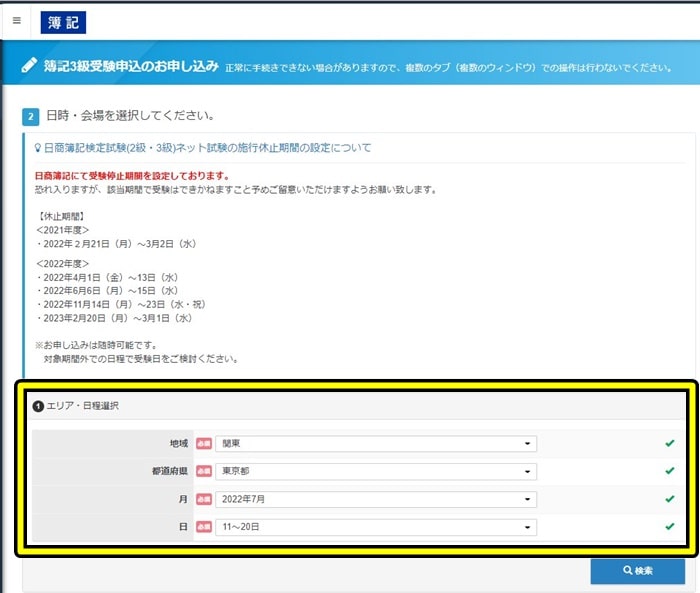

4.日程を確認して申し込み

|

|

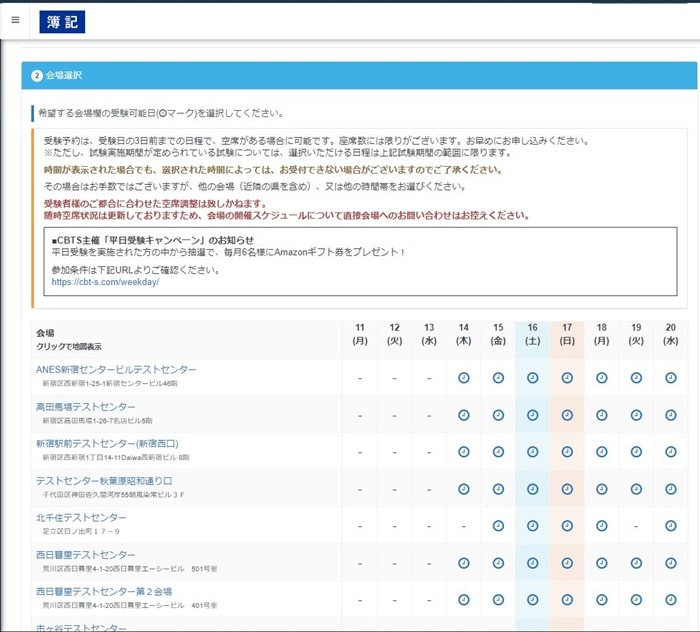

希望のエリアや日程で絞りこんで検索する事が出来ます。開催日程や空き時間がすぐにわかるので、選んで申し込みすればOKです。

機械音痴の管理人でも理解出来るほどかなり使いやすいシステムだと思いますので、アカウント登録する分には別にお金は取られませんから、一度自分でアカウントを作って試してみることをお勧めしておきます。

余談ですが「統一試験とネット試験みんなどっちを受験してるんだろう?」「合格率の違いってあるのかな?」という方は、ちょっと寄り道して以下の記事も参考にしてみてくださいね。

統一試験の申し込み~合格発表日迄のスケジュール感

大阪商工会議所の場合を例にとって統一試験の情報を記載しておきます。3級・2級は年3回開催、1級は年2回開催されるため、スケジュールがタイトになっていますので、申込み忘れなどないように気を付けて下さい。

特に受験票が手元に届かなかった場合に、問い合わせする期間である「受験票未着問合せ期間」は、どの商工会議所でも期間が短めなので注意して下さい。

テーブルは左右にスクロールできます

| 試験日 | 2022年6月12日(日) | 2022年11月20日(日) | 2023年2月26日(日) |

|

申込期間 ※申込みはインターネットのみ |

コンビニ店頭決済の場合: 2022年4月25日(月)~2022年5月3日(火) クレジットカード決済の場合: 2022年4月25日(月)~2022年5月6日(金) |

コンビニ店頭決済の場合: 2022年10月4日(火)~2022年10月11日(火) クレジットカード決済の場合: 2022年10月4日(火)~2022年10月14日(金) |

コンビニ店頭決済の場合: 2023年1月11日(水)~2023年1月17日(火) クレジットカード決済の場合: 2023年1月11日(水)~2023年1月20日(金) |

| 受験票発送予定日 | 2022年 5月25日(水)頃 | 2022年11月 2日(水)頃 | 2023年 2月 8日(水)頃 |

| 受験票未着問合せ期間 | 2022年 6月 2日(木)・ 3日(金) | 2022年11月10日(木)・11日(金) | 2023年 2月16日(木)・17日(金) |

| 合否照会期間 |

3級:2022年6月27日(月)~ 2級:2022年6月27日(月)~ 1級:2022年8月 2日(火)~ |

3級:2022年12月5日(月)~ 2級:2022年12月5日(月)~ 1級:2023年1月11日(水)~ |

3級:2023年3月13日(月)~ 2級:2023年3月13日(月)~ 1級:- |

| 合格証書発送予定 |

3級:7月中旬頃 2級:7月中旬頃 1級:8月中旬頃 |

3級:1月上旬頃 2級:1月上旬頃 1級:1月中旬頃 |

3級:3月下旬頃 2級:3月下旬頃 1級:- |

| 合格証書未着問合せ期間 | 各回合格証書発送予定から1カ月以内 | 各回合格証書発送予定から1カ月以内 | 各回合格証書発送予定から1カ月以内 |

受験票は、払込時期にかかわらず受験票発送予定日に送付されます。申込期間修了後から半月~1ヶ月程度でお手元に受験票が届きますので、届いたら内容をチェックしましょう。

もし、受験票が届かない場合は、受験票未着問合せ期間内であれば問い合わせが可能ですが、数日程度しか期間が設けられていませんので注意が必要です。

- 試験会場をチェック!試験会場の変更はできません。

- 試験時間、持ち物、受験上の注意が記載されてるので確認。

受験票は成績照会・合格証書未着問合せに使うので、試験が終わっても捨てないようにしましょう。

試験当日に持っていくもの

| ■統一試験の場合の持ち物 | |

|

受験票を紛失した場合は、受験票未着問合せ期間内にお問合せの上、再交付の手続きをしましょう。受験票未着問合せ期間内以降は試験会場にて試験開始前に受験票の再交付を受けてください。 ※受験票未着問合せ期間は各商工会議所のホームページを参照して下さい |

|

| HBまたはBの黒鉛筆・シャープペンシル、消しゴムのみ | |

|

運転免許証・パスポート・学生証・社員証・マイナンバーカードなど、氏名・生年月日・顔写真の3点が揃って確認できるもの。 ※上記の証明書がない場合は事前に商工会議所に問い合わせしましょう |

|

| 会場により上履き(スリッパ等)が必要な場合があります。様々な試験を今まで受けていますが、スリッパが必要な会場に今まで出くわした事がないのですが、一体どんな会場なんでしょうね・・・。 | |

| 会場によっては、時計がない場合がありますので持参しましょう。人にもよりますが、試験の緊張した雰囲気で普段のペースが保てないことも十分ありえるので、時計は重要なペースメーカーとして機能します。スマートフォン、携帯電話を電卓・時計として使用することはできません。 | |

×持ち込み不可のもの

|

○使用を可とする

|

|

商工会議所検定試験の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに「受験者にはマスク着用の上での来場・受験に同意いただき・・・」とありますので、マスクは持参するようにしましょう。 |

|

持ち込みや注意事項は基本的に受験票に記載されていますので、必ず読んでおきましょう。

| ■ネット試験の場合の持ち物 | |

| 受験票は発行されません | |

| 筆記用具はテストセンターからボールペンが貸し出されるので不要です。計算用紙は現地で配布されますので、自分で持ち込むことはできません。 | |

| ※統一試験と同じ※ | |

| PC画面に表示されているので不要です、腕時計は持ち込み禁止です。 | |

| 電卓のみ持ち込みのみ可能です、ソロバンは持ち込み不可です | |

| ※統一試験と同じ※ |

ネット試験は統一試験に比べて持ち物が少なくて済みます、余分な持ち物はロッカーなど預けることになります。まとめると、ネット試験の持ち物は「本人確認用の顔写真つき身分証明書」と「電卓」と「マスク」の3点が必須となります。

試験時間

| ■統一試験の試験時間 | |||

| 受験級 | 試験時間 | 制限時間 | 出題範囲 |

| 3級 1回目 | 9:00~ | 60分 | 商業簿記 |

| 3級 2回目 | 11:00~ | 60分 | 商業簿記 |

| 2級 1回目 | 13:30~ | 90分 | 商業簿記・工業簿記 |

| 2級 2回目 | 16:00~ | 90分 | 商業簿記・工業簿記 |

| 1級 | 9:00~ | 180分(※途中15分休憩あり) | 商業簿記・会計学 90分 工業簿記・原価計算 90分 |

第158回試験より試験時間が短くなり、より多くの方が受験できるように3級・2級に関しては2回実施される事になりました。ただし、商工会議所によっては各級1回のみの場合もありますので確認が必要です。

遅刻者、会場間違い、試験時間間違い等は受験できませんから、開始30分前位にゆとりをもって現地に到着して雰囲気に慣れておく事をお勧め致します。簿記1級に関しては、前半と後半1時間30分に分かれており途中に15分程度の休憩が挟まる形となります。

| ■ネット試験の試験時間 | |||

| 受験級 | 試験時間 | 制限時間 | 出題範囲 |

| 3級 | 選択可能 | 60分 | 商業簿記 |

| 2級 | 選択可能 | 90分 | 商業簿記・工業簿記 |

ネット試験は「試験日、会場、時間」を柔軟に選択する事が可能です、時間帯は東京の場合ですと10:00~18:15の間で15分刻みで選択する事が可能です。

統一試験とネット試験の出題範囲に違いはありませんが、ネット試験は解答方法がPC画面での「選択式・入力式」となるので、ネット試験特有の操作感に戸惑わないように資格講座等である程度慣れておく必要があると思います。

とは言えネット試験を完全再現したシステムはありませんので、PC操作を行うという意味ではe-ラーニングに力を入れている講座が良いと思いますから、安価な所でスタディングあたりがおすすめになるかと思います。

日商簿記検定の受験料

1級はそこそこお値段が張りますが、2級・3級は資格試験としてはリーズナブルな部類に入ります。受験料が低価格というのも実は曲者で、安いから当日ブッチ(サボる)方が多発する要因にもなっています。

| 受験級 | 統一試験 受験料 | ネット試験 受験料 |

| 3級 | 2,850円(税込) | 2,850円(税込) |

| 2級 | 4,720円(税込) | 4,720円(税込) |

| 1級 | 7,850円(税込) | – |

試験日が近づいてきてあまり学習の進捗が芳しくないと、「受講料も安いからまた次でいいや」と半ばあきらめムードになってしまうのは人間の性ですが、そうならないように目標を定めてきっちりとした予実管理を行いましょう。

日商簿記検定の試験日程

- 日商簿記検定3級・2級は年度毎に3回開催

- 日商簿記検定1級は年度毎に2回開催

| ■統一試験の試験日 | |

| 受験級 | 試験日 |

| 3級 | 6月・11月・2月 |

| 2級 | 6月・11月・2月 |

| 1級 | 6月・11月 |

| ■補足 | |

| 第157回日商簿記検定試験(2021年02月)について、第155回試験が中止になったことを受けて振替として1級の試験が施行されています。 | |

日商簿記検定試験は年1発勝負というわけではなく複数回開催されますのでチャンスが豊富と言えます。ネット試験に関しては年3回と言わず、もっとたくさん受験する事も可能です。

このように年に複数回試験が開催されていて、簿記と相性の良い資格と言えばファイナンシャルプランナー(FP)資格を挙げる事が出来ます。しかし、何度受けても不合格という状態の方は、根本的になにかマズイと思いますので、現状分析して戦略を練りなおすべきかと思います。

何回も受験可能という事は、一発に掛けるモチベーションが低下するというデメリットもあります。「実質年1回勝負」の意気込みでターゲットを決めてしっかりと取り組む事が大切です。

日商簿記検定の配点及び合格基準点

各受験級における配点及び合格基準点を整理しておきます。3級・2級は70%以上得点すれば合格となります。1級も4科目合計で70%以上で合格なのですが、1科目ごとの得点が40%以上(10点以上)必要という、いわゆる「足きり」が存在しています。

更に1級は相対評価試験となっており、合格者の数を調整するために問題の配点に調整が入ります。これにより合格率が常に10%前後に安定的に保たれるカラクリになっています。

| ■簿記3級の配点 | |||

| 科目 | 問題 | 配点 | 出題内容 |

| 商業簿記 | 第1問 | 45点 | 仕訳問題15問 |

| 第2問 | 20点 | 補助簿・勘定記入・語句選択穴埋め 等 | |

| 第3問 | 35点 | 精算表・財務諸表・決算整理後試算表 | |

| 合計 | 100点 | ||

| ■簿記2級の配点 | |||

| 科目 | 問題 | 配点 | 出題内容 |

| 商業簿記 | 第1問 | 20点 | 仕訳問題5問 |

| 第2問 | 20点 | 連結会計・株主資本等変動計算書 | |

| 第3問 | 20点 | 財務諸表・精算表 | |

| 工業簿記 | 第4問 | 28点 | 工業簿記の仕訳問題3問・総合原価計算・個別原価計算 |

| 第5問 | 12点 | CVP分析・標準原価計算 | |

| 合計 | 100点 | ||

| ■簿記1級の配点 | |

| 科目 | 配点 |

| 商業簿記 | 25点 |

| 会計学 | 25点 |

| 工業簿記 | 25点 |

| 原価計算 | 25点 |

| 合計 | 100点 |

簿記検定の試験情報まとめ

日商簿記検定は、申し込み方法が商工会議所毎に異なるという点さえ押さえておけば、そこまで混乱する事もないかと思います。資格体系も3級→1級と難易度が上がる形なのでシンプルで理解しやすいと言えます。

受験資格が全く存在せず、併願・飛び級など何でもありで受験料もリーズナブルな門戸の広い資格ですから、学生・主婦・サラリーマンと幅広い受験者層が入り乱れているのが特徴です。合格基準は70%なので、模擬試験でコンスタントに80%~90%程度が出せるように十分準備をして試験に望む必要があります。

簿記の試験情報

簿記の試験情報 簿記合格ノウハウ

簿記合格ノウハウ 通信講座の選び方

通信講座の選び方 条件で選ぶ通信講座

条件で選ぶ通信講座 通信講座レビュー

通信講座レビュー